藻食性未利用魚を活用したドッグフードを製造・販売するオーシャンリペアとは

ーまず御社の事業について教えてください。

オーシャンリペアは、2022年2月に設立した立命館大学発のスタートアップ企業です。海の環境問題である「磯焼け」の解消を目的に、藻食性未利用魚を活用した「オーシャンハーベスト」というドッグフードを製造販売しています。現在は私が代表取締役CEOを務め、主に経営を担っています。共同代表として、立命館大学准教授である光斎翔貴が代表取締役CROを務め、研究・開発を進めています。

ー「磯焼け」とはなんでしょうか。

「磯焼け」とは、海草や海藻が減ってしまったことで海底が焼けたように何も生えなくなっている状態を表した言葉です。「海の砂漠化」と表現されることもあります。海草や海藻がなくなると海中のCO2吸収や酸素供給が少なくなり、その影響で魚や貝などの海洋生物が住みづらくなるため、漁業にも影響が出る可能性があります。「磯焼け」の原因は複数ありますが、地球温暖化により海水温が上昇したことで海草や海藻が一気に枯れてしまい、その生息数が減ってしまうことにあります。また、山や陸地から海へ流れ込む水が綺麗になりすぎてしまい、栄養が少なくなったことも海草や海藻が減っている一因とされています。そうした状況のなかで一部の海洋生物が海草・海藻を食べ尽くしてしまうと、「磯焼け」をさらに加速させてしまいます。海草・海藻が育つ場所と、それらを食べて生きる海洋生物のバランスを取り戻していくことを目指して事業に取り組んでいます。

「磯焼け」の原因となる、海草・海藻を食べ尽くす海洋生物として挙げられるのが「イスズミ」や「アイゴ」といった種類の魚です。これらは市場には出回らない魚で、「藻食性未利用魚」と言われており、日常的に我々が出会わない種類の魚です。白身魚で、サイズは1.5kgから大きいものだと5kgほどになるものもあります。時期によっては定置網漁で1回あたり1~2トンほどが取れることもありますが、主に海草を食べているためかニオイが良くないため、食用として人間がそのまま食べるには難しいとされています。そのため水揚げしても市場で売ることができず、最終的には廃棄されてしまいます。これらの「藻食性未利用魚」を活用して製品として流通させることで、海の環境問題の解決を図るというのが弊社の事業の目的です。その第一弾として、「イスズミ」と「アイゴ」をメイン材料に使ったドッグフードを開発し、オーシャンハーベストとしてドッグフードを販売しています。

立命館大学と長崎県五島市の協力を受け、産官学連携でプロジェクトを開始

ー「磯焼け」という課題に出会ってから、ドッグフードの開発に至るまでの経緯を教えてください。

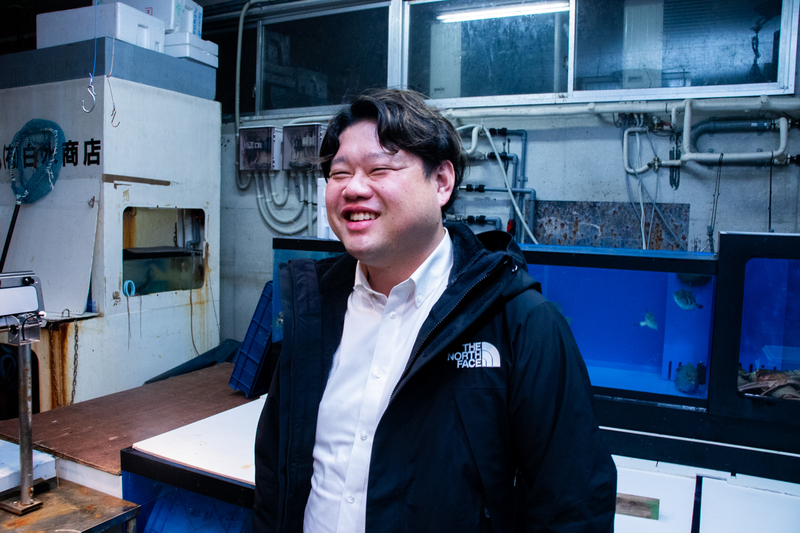

会社設立の発端となった「磯焼け」という環境問題に出会ったのは、私が福岡の魚市場にある魚屋さんと世間話をしていたときでした。温暖化の影響で増えた魚が「磯焼け」を引き起こしていること、また、それらの魚はあまり味が良くないため食用にもできず、漁師の廃業が相次いでいると聞き、「このままでは美味しい魚が食べられなくなる」と強い危機感を抱きました。以前公益財団法人に所属していたこともあり、山や森の環境問題には関心がありましたが、海の問題の深刻さには衝撃を受けました。そこで、この魚をどうにか有効活用できないかと考え、最初は人の食用としての可能性を探りました。しかし、過去の研究でもニオイ除去などの工夫はされていたものの、食用としては定着しなかったようです。そこで思いついたのが、ペットフードとしての活用です。

しかし、そのままではペットも食べてくれません。ちょうどその頃、環境・エネルギー分野の研究者である友人・光斎が立命館大学の准教授に着任しており、「磯焼け」と彼の専門を結びつけた研究として大学に提案したところ、2022年度の「グラスルーツ・イノベーションプログラム(GRIP)」に採択されました。

プロジェクトは立命館大学に加え、長崎県五島市や地元の鮮魚店・金沢鮮魚と連携し、産官学連携プロジェクトとして始動しました。まずは五島列島で漁獲された「イスズミ」や「アイゴ」を新鮮な状態で加工するための設備を整えました。当初はキャットフード開発も想定していましたが、ネコちゃんは味の好みに敏感な一方で、テストの結果ワンちゃんの方が食いつきが良かったため、ドッグフードに切り替えて事業化しました。

人間の食品と同じ管理手法に基づいて製造工程を管理しているドッグフード「オーシャンハーベスト」

ー商品のこだわりについて教えてください。

2024年9月から、オーシャンハーベストという商品名でドッグフードを販売しています。含まれている動物性タンパク質はすべて国産の白身魚、つまり「藻食性未利用魚」である「イスズミ」と「アイゴ」です。国産の白身魚を使ったドッグフードは極めて珍しいんですよね。全体の1~2割のワンちゃんは、チキンやビーフが使われているフードでアレルギーを起こすことがあるのですが、動物性タンパク質の中で最もアレルギーを起こしにくいのがこの白身魚です。また、海外産の白身魚と比較すると油成分が半分以下のため、ヘルシーでもあります。そのため、オーシャンハーベストは、シニア犬や食事の制限が必要なワンちゃんにも選んでいたけるドッグフードに仕上がっています。

特に強くこだわったのは、安心・安全かどうかという点です。ドッグフードの製造において、「見えない部分」というのは少なくなく、例えば海外製のドッグフードだと、どんな工場でどんな原料を使ってどのような工程で作っているのかまでは見えにくいです。一方で、オーシャンハーベストは徹底的な「見える化」を追及しています。誰が原材料の「イスズミ」や「アイゴ」を捌いているのか、どのように捌いているのか、どんな工場で作っているのかという点も明確にしているところがこだわりの一つです。

また、「見える化」を追求していく中で、管理面に関してもこだわっています。製造過程の衛生管理は、人間が食べられるレベルで行い、材料の魚は五島列島の魚屋さんに捌いていただいています。そこでは当然ながら人間用にも魚を捌いていますし、レストランや居酒屋に魚介を卸しているほか、離乳食の原材料になるような材料も出荷しています。オーシャンハーベストの材料となる魚は、離乳食と同じレベルで骨が入らないように徹底し、製造管理しています。この「見える化」の条件を満たすことで「HACCP(ハサップ)*」認証も取得しています。

* 食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から製品の出荷に至る全工程でそれらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法。

我々の中で妥協できないポイントが多かったため、ほかのドッグフードに比べると価格がやや高めではありますが、それに見合った安心と安全を提供できていることを誇りに思いながら、飼い主の皆様に安心していただけるようこだわりを貫いていこうと考えています。

「磯焼け」解決のために全国販売できる自社ECを重視

ー自社ECに注力されている理由を教えてください。

「磯焼け」という海の環境問題の解決に向け、「イスズミ」や「アイゴ」をどう流通させるかが重要だと述べてきましたが、そのためには、いかに全国のお客さまにオーシャンハーベストの商品を手にしていただけるかが肝になります。ワンちゃんを飼っている方は全国にいらっしゃるので、全国に広く販売できる自社EC、オンライン販売を重視しています。

もちろん自社ECサイトの他に、ご協力いただいている金沢鮮魚さんをはじめ、五島市のペットサロンやペットショップなどでも販売していますし、全国チェーンのホームセンターなども含め全国5~60箇所の店舗でも販売しています。リアル店舗での販売については宣伝・広報目的の側面があり、お客さまに広く知っていただく手段として捉えています。広く販売できるという観点では、やはり主軸は自社ECサイトになるので、今後もオンライン販売を主軸に今後も商品を展開していきたいと思っています。

ー自社ECに注力される中で、ecforceへ移行した理由を教えてください。

当初利用していたECカートシステムは、運営をしていく上でいくつか課題がありました。サイトのデザインも自由度が低かったり、LPから直接購買に結びつく導線作りができなかったりしましたね。今後従業員が増えたときに複数人でサイトを管理・運営できる体制も作りたく、システム移行を検討しはじめました。移行を検討する中、とあるイベントでecforceの担当者とお話しすることがあり、そこで初めてecforceのことを知ったのがきっかけです。以前のカートシステムは、個人やECを運営したことがない人でも運用できるような使い勝手のもので、サイトデザインも簡素なものでした。ecforceのサイトデザインは自由度高く表現でき、見栄えも我々の理想に近い形で表現できるとわかり、非常に魅力的に感じました。それがecforceへの移行の決め手ですね。

ecforceへ移行後、1ヶ月で売上が2倍に成長

ーecforceへの移行後、変化はありましたか?

まだ売上自体はそこまで大きくないのですが、ecforceに移行してLPを整えたことで、移行後最初の1カ月で売上が2倍になりました。移行前と比較した際、コーポレートサイトからECサイトへ流れ込む流入経路やその流入経路のコンバージョン率は大きく変わっていなかったのですが、LP経由のコンバージョン率が上昇したと考えられます。ECサイト全体で見ると、コンバージョン率が上がっていました。

これは、LPのデザインを作り込んだことが要因だと考えています。コーポレートサイトとの整合性がとれ、お客様にとってわかりやすい訴求ができたのだと感じています。以前のカートシステムではデザインの自由度が低かったため、そこをうまく実現できていなかったのですが、ecforceでLPを制作したところ、デザインの自由度も高く、我々がイメージしていたようなクオリティの高いサイトデザインを実現できました。

ーecforceの機能面やサポート体制についてはいかがでしょうか。

以前のECカートシステムと比較すると、システムの裏側まで理解する必要があるとは感じました。ecforceは機能自体はシンプルですが、機能一つひとつをきちんと理解して使いこなすまでには時間がかかりましたね。特に移行後最初の一週間は大変で、エラーが出ては都度修正するを繰り返し、ようやく運用の軌道に乗ったといった感じでした。分からないことがあればecforceのFAQを活用したり、それを見ても不明な点があればecforceの担当の方に質問したりしたのですが、都度すばやい返答をいただけたので非常に助かりました。

ーecforceを利用して取り組んでいきたいことはありますか。

直近はオーシャンハーベストの商品をお客様に理解していただきやすいよう、商品説明などECサイト上のコンテンツを拡充させ、売上拡大を目指していきたいと考えています。またそれと同時に、ワンちゃんの健康を考えてオーシャンハーベストを購入することが、環境問題の解決や自然保護に貢献しているということをお客様に伝えていけると、より良い循環が生まれるのではとも考えています。

理論値ではありますが、オーシャンハーベストを一年間ワンちゃんに給餌することで、日本の一般家庭で排出されるCO2の5%を削減できるというデータがあります。そうしたデータについてもサイト上で発信していけたらと思っているので、ecforceのサイトデザインの自由度の高さを活かして、お客さまに伝えていく施策を増やしていきたいですね。

ペットだけでなく、人間の健康や海の健康にも寄与できる製品の開発を目指して

ー今後の展開についてお伺いできますか。

今後はキャットフードの販売も手がけたいと考えています。また、「藻食性未利用魚」を筆頭とした白身魚の動物性タンパク質を使用し、人の健康にも寄与できるような商品の開発にもチャレンジしていきたいです。ワンちゃんネコちゃん、そして人の健康も考えながら海の環境も改善し、「海の健康」を支えるような製品の開発を進めていきたいです。そして、それらの商品をオンラインで販売し、全国のお客様に手に取っていただけるようにしたいです。

企業ミッションとしては、「藻食性未利用魚」を漁獲し流通させることで「磯焼け」を解消できるのかどうか、海草・海藻が戻ってくるのかどうかということを効果検証していきたいと考えています。これらのプロジェクトが、国内外の環境対策の取り組みの一つのベースになればいいなと思っています。

ー最後に、この記事をご覧になっている皆さんにメッセージをお願いします。

ecforceを導入することで、自由度の高さを活かしたサイトデザインや、よりスムーズなECサイトの運営が可能になったと考えています。特に弊社のように事業を立ち上げたばかりの企業にとっては、どういうスタイルで商品を販売するかは変化しますし、取り組みが変われば発信したい内容も変わってきます。そういった場合でも臨機応変に対応することができる体制を準備しておくことが重要だと思います。その点、ecforceはFAQが充実していたり、担当者への相談もしやすい環境があったりするので、安心して任せられると感じています。サイト構築においてはEC運営に関する知識がないと難しいこともありますが、トライアンドエラーを繰り返して検証しながら運営することで、スキルを高めていくこともできると思います。デザインの自由度や拡張性に期待できるカートシステムとして、ecforceを選んでよかったと思っています。

ー本日はありがとうございました。

※掲載内容は取材当時のものです。